El arcón de la historia Argentina > Crónicas > EL PATO DEPORTE NACIONAL EN LA ARGENTINA (1700)

EL PATO DEPORTE NACIONAL EN LA ARGENTINA (1700)

El «Pato» es un deporte que deriva de una antiquísima actividad ecuestre que se practicaba en Asia (quizás en Afganistán en tiempos milenarios). Y que, según se cuenta, utilizaban como “trofeo en disputa”, la cabeza de un rival vencido en combate.

Desde el comienzo de nuestra historia, “el Pato”, fue considerado como un deporte netamente argentino para «hombres de a caballo» y hasta hoy, continúa practicándose como espectáculo relevante que atrae multitud de espectadores y en muchas reuniones sociales.

En 1909 fue reconocido y modificadas sus reglas de juego y pasó a ser un deporte nacional por antonomasia, amparado por un riguroso Reglamento que ha reemplazado el animal vivo o muerto, por una pelota de cuero con manijas, que cumple con la misma función que su desgraciado antecesor. En 1952 fue declarado “Deporte Nacional”,

Según constancias de la época, en el Río de la Plata, los criollos comenzaron a practicarlo alrededor del 1700, cuando el caballo ya formaba parte de su vida y lo acompañaba, no solo en el trabajo, sino que ya le traía solaz y esparcimiento con los diversos juegos y actividades que le fueron posibles (las cuadreras, las carreras de sortija, el salto a la maroma, etc.).

Se jugaba generalmente en días festivos. Cuando clareaba la mañana, se reunían en una pulpería unos trescientos o cuatrocientos criollos y a veces hasta el doble o el triple de entusiastas, todos montados en buenos caballos, bien aperados y luciendo sus mejores prendas.

Ya no utilizaban la cabeza de un enemigo vencido. Ahora metían un pato vivo en una bolsa que luego de ser sometido a tantos forcejeos y arrebatos, sólo llegaba a la meta, convertido en unos sangrientos despojos, algo que terminó por desagradar a los mismos entusiastas y los llevó, por “razones humanitarias” a jugar con un pato muerto metido en una bolsa.

Los más conceptuados por su “valor en las peleas a cuchillo”, los más forzudos en los trabajos del campo, los que ostentaban mejores cabalgaduras y más relucientes chapeados, copaban el centro de aquella reunión y decidían llamar al pulpero, o al dueño de casa, en cuya propiedad, se iban a disputar la partida.

Le pedían un pato de su corral y luego de matarlo, lo metían en un gran saco de cuero cocido con cuatro manijas. En sus comienzos se jugaba con un pato vivo; un verdadero pato casero, aunque también venía bien una gallina. Pobre destino de ese animal que iba a ser el objeto sobre el que los cuatro jugadores, tratarían de imponer su fuerza y su coraje, su agilidad y destreza como jinete, en este violento juego.

Entre 10 y 15 jinetes se reunían entonces en el medio de una cancha de tierra apisonada sin límites demarcados y entre nerviosos caracoleos de sus montados, empujones, pullas y amagues, esperaban que el árbitro lanzara en el medio de este abigarrado grupo, “el pato”.

Cuando éste caía al suelo entre las patas de los caballos, daba comienzo a un juego que de infernal y salvaje, con el tiempo, pasó a ser endiabladamente peligroso. Todos los contendientes, sin ninguna regla ni control, pugnaban al mismo tiempo por levantar del suelo “el pato”·y todos trataban de impedir que alguien lo tomara.

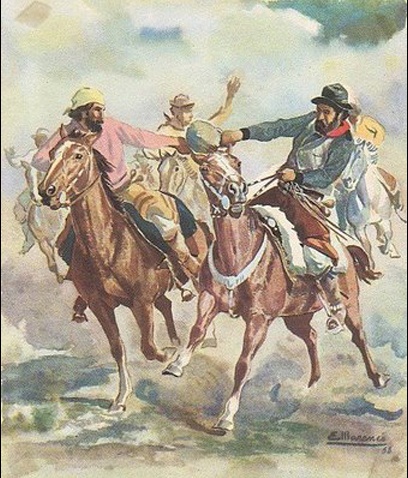

La lucha por la posesión del “pato” era así una titánica muestra de fuerza, agilidad y destreza como jinete de los jugadores de este violento juego. Los más hábiles y fuertes lograban asir la bolsa y comenzaba un forcejeo feroz. Cada uno trataba de arrancársela de las manos a los otros que la hubieran tomado para desprenderse de ellos. Acicateando a sus montados, tirando del “pato” con todas sus fuerzas, empujando a sus rivales, cada uno de los participantes bregaba por desprenderse del resto.

Si alguno de los jinetes lo lograba, partía en veloz carrera hacia “la meta” establecida (generalmente la casa del pulpero o la de un vecino), llevando “el pato” con el brazo extendido, como ofreciéndolo a sus rivales, que en tropel y dando alaridos, lo perseguían salvajemente corriendo a su lado, tratando de quitárselo.

Un ¡Viva! estruendoso lo saludaba y partía velozmente hacia uno de los extremos de “la cancha”, sosteniendo el pato en alto, mientras sus rivales, repuestos del “afloje”, corrían tras él, tratando de arrebatárselo.

Y bien sabía que ni para acomodarse tendrá tiempo, porque era salvajemente perseguido por el resto de los jinetes, que partían en tropel dando alaridos tras el que trataba de alejarse. Si alguno de ellos lo alcanzaba y conseguía aferrar el “pato”, sin disminuir su carrera ni sus alaridos, debía tratar de arrancárselo de la mano, cuidando que ninguno de los otros jugadores, que también pugnaban por hacerse del “pato”, se lo arrebatara.

Si luego de tironeos, embestidas y forcejeos, lograba desprenderse de sus perseguidores y llegaba a la “meta”, con “el pato” aún en su mano, lo arrojaba en la puerta o el patio de la vivienda, mientras los estruendosos “vivas” de sus parciales, festejaban la conquista de quien había demostrado tener el brazo más poderoso, el caballo más veloz y ser el más corajudo.

La familia dueña del rancho que se había establecido como meta o en algunos casos el mismo pulpero, tenía la obligación de quitar el pato o la gallina que estaba en la bolsa y poner otro en su lugar. Cerrado nuevamente el saco, todo volvía a empezar.

De todas maneras, sea un pato o la cabeza de un enemigo lo que se disputaban, el espectáculo que ofrecían, hoy sería calificado como un deporte salvaje y de extrema crueldad y la lucha que generaba entre los participantes que pugnaban, uno por llegar al arco y los otros para impedírselo, era tan ruda y peligrosa que el virrey Sobremonte y más tarde, Rivadavia y Rosas, lo prohibieron, pero nada pudo con el entusiasmo que provocaba entre la paisanada y “el Pato” siguió jugándose en la campaña argentina.

El Pato, hoy

Ya a fines del siglo XIX el juego se humanizó. Pasó a estar amparado por un riguroso Reglamento y continuó practicándose. Actualmente ha evolucionado y habiendo dejado atrás la brutalidad y barbarie que le eran características, se le han introducido cambios que lo hacen menos feroz y violento, transformándolo en una magnífica demostración de destreza ecuestre y coraje, sin que perdiera la bravura de sus acciones,

Por ejemplo, hoy el juego se juega con cuatro jugadores por bando y la cancha está perfectamente delimitada y rigurosamente establecidas sus medidas. Se juegan seis períodos de ocho minutos cada uno, con un descanso de medio tiempo de cinco minutos y el pato vivo (que fue lo que le dio su nombre a este deporte), fue reemplazado por un saco de cuero provisto de cuatro fuertes argollas para empuñarlo

El juego se inicia con dos jugadores de cada uno de los dos bandos. Los cuatro jinetes entonces, agrupando las ancas de sus montados, toman cada uno de ellos, una de las manijas o argollas “del pato” y teniendo las riendas con la otra mano en alto, para no apoyarla sobre el apero, esperan la orden del árbitro.

A un grito o “pitazo” de éste, tratan de arrancarle “el pato” (que ya no es un animal, ni vivo ni muerto) a los otros tres rivales. Tirando con todas sus fuerzas, picando espuelas y gritando fuerte, cada uno de los cuatro jinetes, pugna por desprenderse de sus rivales para llevar el “pato” al arco rival.

Luego de un feroz forcejeo, una mano cede, pronto cederá otra. Hasta que la tercera mano no podrá sostener más el pato y al fín, uno de los jinetes, queda dueño de la bolsa con el pato y (como lo era en un principio), “parte velozmente hacia uno de los extremos de “la cancha”, sosteniendo el pato en alto, mientras sus tres rivales, repuestos del “afloje”, corrían tras él, tratando de arrebatárselo”.

Si alguno de ellos lo alcanza y consigue aferrar el “pato”, sin disminuir su carrera ni sus alaridos, debe tratar de arrancárselo de la mano, cuidando que ninguno de los otros jugadores, que también pugnaban por hacerse del pato, se lo arrebatara

Las casas que antiguamente eran “las metas”, hoy son unas grandes redes colocadas en el extremo superior de un poste clavado en ambos extremos del campo, donde debe caer el pato arrojado por el jugador que logra llevarlo hasta allí.

El primero que mencionó al “Pato” como juego de nuestros gauchos en estas tierras, fue el marino y naturalista español Félix de Azara, quien en una crónica de 1780 describe “una corrida de pato” celebrada con motivo de las Fiestas Patronales de San Ignacio de Loyola, diciendo: «Se juntan dos cuadrillas de hombres de a caballo y se señalan dos sitios apartados como de una legua aproximadamente».

«Luego cosen un cuero en el que se ha introducido un pato que deja la cabeza afuera, teniendo el referido cuero dos o más asas o manijas de las que se toman los dos más fuertes de cada cuadrilla en la mitad de la distancia de los puntos asignados y metiendo espuelas, tiran fuertemente hasta que el más poderoso se lleva el pato, cayendo su rival al suelo, si no lo abandona».

«Echa el vencedor a correr y los del bando contrario lo siguen y lo rodean hasta tomarlo de alguna de las manijas; tiran del mismo modo quedando finalmente vencedora la cuadrilla que llegó con el pato al sitio previamente señalado, habiéndose producido en medio de este juego, numerosas caídas, empujones y accidentes sangrientos, además de la muerte del pato, que queda totalmente destrozado”.

Prohibido jugar al Pato

La primera mención que se registra acerca de su violencia y de la necesidad de terminar con este espectáculo tan “poco edificante para la sensibilidad humana”, está fechado en 1739 y parece ser que fue una disposición emanada de las autoridades del Tucumán y Juries.

Luego, la lucha que generaba entre los participantes que pugnaban, uno por llegar al arco y los otros para impedírselo, era tan ruda y peligrosa, hizo que el virrey Sobremonte lo prohibiera en 1776, aunque por otro lado se lo fomentaba, según comenta Eduardo Maschwtz en una interesante nota que publicara en el diario La Nación el 30 de octubre de 1987, recordándonos que el Cabildo de Buenos Aires, para recompensar a los que participaban en la «matanza de perros cimarrones», disponía se diera a la gente comida, yerba, tabaco, refresco de aguardiente y «un premio de 2 o 3 pesos al pato».

Continuando con lo que expresara el señor Maschwitz acerca de este tema, diremos, que “el sacerdote José María Salvaire, fundador de la Basílica de Luján y que escribió la «Historia de Nuestra Señora de Luján», consigna en ella lo precitado y un documento de 1796, del sacristán mayor de la parroquia, Gabriel José Maqueda, que amonesta y ordena a los feligreses que se abstengan del juego del pato, «conminándolos con la excomunión si no lo hicieren.

“Pero su prohibición real y concreta fue por el decreto del 21 de junio de 1822 del gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez, refrendado por su ministro secretario de Relaciones Exteriores y Gobierno, Bernardino Rivadavia: «Todo el que se encuentre en este juego, por la primera vez, será destinado por un mes a los trabajos públicos: por dos meses en la segunda, y por seis en la tercera». Además, «quedarán sujetos a la indemnización de los daños que causaren». La policía, los alcaldes y los jueces de campaña eran los encargados de hacer cumplir la prohibición.

“Dicen que Juan Manuel de Rosas ratificó esta prohibición, pero todo parece indicar que tan sólo se limitó a hacerlo cumplir y que lo hizo a su estricta manera. Luego estuvo la ordenanza policial mencionada, pero ya en la época de Rosas, el Pato era casi inexistente. Bartolomé Mitre, que escribió sus “Odas” durante el sitio de Montevideo, cuando tenía entre 18 y 20 años, las editó a los 33 años, en 1854 y en su composición denominada «El Pato», dice en una nota: «El juego del pato no existe ya en nuestras costumbres: es una reminiscencia lejana. Prohibido severamente por las desgracias personales a que daba motivo, el pueblo lo ha dejado poco a poco, sin olvidarlo del todo».

Poetas y escritores se inspiraron en él

Quizás sea por su primitiva rudeza, por lo épico de su desarrollo, por ese atractivo que tiene lo peligroso o lo lindante con lo heroico, el Pato fue siempre tema de escritores y poetas que se han referido a él, como una demostración del coraje que caracterizó a nuestra estirpe e idealizó al gaucho como un personaje paradigmático del “ser argentino”.

“El mismo Mitre, que había celebrado su desaparición, lo describe asi: «¡El Pato! juego fuerte del hombre de la pampa,/ Tradicional costumbre/ de un pueblo varonil./ Para templar los nervios,/ Para extender los músculos/ Como en veloz carrera,/ En la era juvenil.» Lo hace también al narrar un enfrentamiento entre los bravos Obando y Zamora: «Picaron todos las espuelas/ Galopando a rienda suelta/ Para procurar la vuelta/ Del jinete vencedor;/ Mas en vano corren, vuelan/ Gritan, pegan, forcejean,/ Y resudan y espolean,/ Y le siguen con furor…»

“Cuarenta años más tarde, en el magnífico «El himno del payador», Rafael Obligado describe excelentemente el juego del pato diciendo: «De entre ellos el más anciano/Divide el campo después,/Señalando de través/ Larga huella por llano;/ Y alzando luego su mano/ Una pelota de cuero/ Con dos manijas certero/ La arroja al aire, gritando/ ¡Vuela el pato!… va buscando/ Un valíente verdadero/ Vense, entre hálitos de fuego/Varios jinetes rodar/Otros súbito avanzar/ Pisoteando a los caídos…»

“Este fue el pato prohibido. El de tropeles vandálicos, de rodadas y bárbaros jinetes que nada les importaba y pasaban sobre éstos y sobre cualquier cosa que se le pusiera por delante. Fracturas, muertes, peleas, vino, cuchillos».

«Campos y aldeas arrasados, vecinos asustados y perjudicados. Rotundamente todo terminó, hasta que en 1937, dicen que nació el “nuevo Pato” durante una de las frecuentes reuniones-tertulias que se realizaban en la Asociación Argentina de Polo, entonces sita en el edificio del Banco Tornquist y a partir de entonces se comenzó a jugar el “Pato” que hoy conocemos, que convoca a multitudes para presenciarlo y cuyos cultores han ganado cuanto certamen puso a prueba sus habilidades y que hoy son considerados los mejores jugadores de Pato del mundo” (ver Juegos para criollos de a caballo).

recibí una versión que indica que el juego del Pato llegó al Río de la Plata por un viajero francés que venía desde el Alto Perú.

Este hipotético viajero habría llegado al puerto de El Callao proveniente desde Asia, donde es probable que hubiera presenciado el juego original.

Por otra parte, dudo que los habitantes originarios de las pampas lo practicaran ante de la llegada de los españoles, por la falta de caballos.

Señor Márquez: Qué perlita descubrió !!!.. Tiene Usted razón. Si nosotros nos adherimos a la teoría que afirma que el caballo llegó a América con los españoles (más precisamente con Pedro de Mendoza), como lo consignamos en distintos artículos de nuestra página, mal podemos decir que los aborígenes ya jugaban al Pato, desde antes de la llegada de éstos. Sin darnos cuenta escribimos algo que estaba contra nuestras opiniones, pero ya hemos corregido el error. Lo felicito. Usuarios como Usted es lo que necesitamos para que nuestra página sea lo que soñamos. En cuanto a esa versión que Usted nos comenta acerca de la llegada de ese juego a América, debo decirle que después de casi 29 años de revolver papeles y leer infinidad de teorías acerca de nuestra Historia y sus protagonistas, nada de lo que se diga me sorprende. Está en nosotros buscar la realidad, sin descartar ninguna posibilidad.

Ya los mayas jugaban al pato de a pie, tratando de meter una pelota en un aro vertical al piso