El arcón de la historia Argentina > Crónicas > BUENOS AIRES COLONIAL

BUENOS AIRES COLONIAL

Nuestra época como colonia, también conocida como “Período Hispánico”, abarca los tres siglos (1516-1816), transcurridos desde el descubrimiento del Río de la Plata realizado por Juan Díaz de Solís el 2 de febrero de 1516, hasta la Declaración de la Independencia de España, llevada a cabo el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán.

Durante este período, el área que actualmente abarca la República Argentina, estuvo regida por la corona de España y formó parte del imperio hispánico, junto con los luego independizados territorios de Paraguay, Bolivia, Uruguay y parte de Brasil.

Desde aquel lejano 11 de junio de 1580, el antiguo y precario poblamiento que Juan de Garay fundara ese día, hasta que se declaró la Independencia en 1816, la ciudad de la “Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre”, hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha sufrido una curiosa evolución que incluye períodos de peligrosos e incomprensible estancamiento, hasta vertiginosos saltos de calidad, que la ubicaron como la “París de América”.

Aproximarse al conocimiento de ese, el Buenos Aires colonial en dicho período, requiere la confrontación de algunas fuentes documentales aportadas a través del tiempo, por numerosos exploradores, viajeros, observadores y “curiosos” que dejaron escritas sus impresiones en textos que hoy nos sirven para desarrollar en forma cronológica (bastante precariamente e incompleta, lo reconocemos), el testimonio de esa transformación que surge, en este caso, del relato de esos viajeros, algunas cartas y, aunque incompletos, los padrones y documentos oficiales de la época.

Comenzaremos refiriéndonos a algunas características de la ciudad de Buenos Aires en la época colonial y durante los primeros tiempos de la vida independiente, que no resultan muy común encontrar en los libros de historia. Con ellos, trataremos de pintar algunos aspectos del escenario cotidiano donde la historia patria comenzó a escribirse.

Describiremos algunas características de la ciudad de Buenos Aires en la época colonial y durante los primeros tiempos de la vida independiente, que no resultan muy común encontrar en los libros de historia. Con ellos, trataremos de pintar algunos aspectos del escenario cotidiano donde la historia patria comenzó a escribirse.

Los Barrios

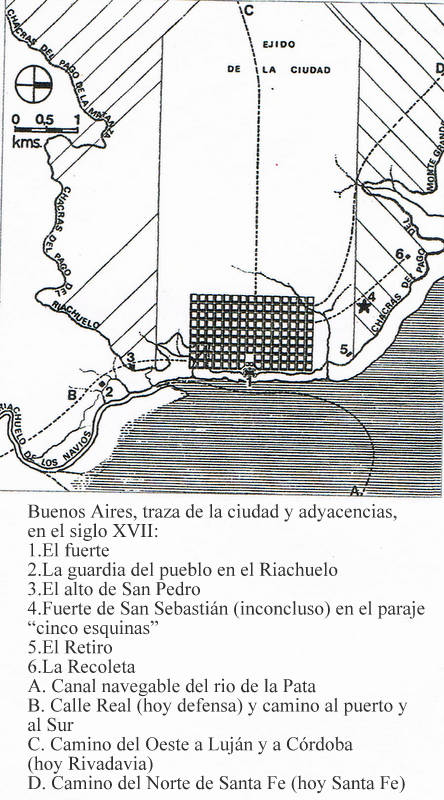

Cada pueblo que se fundaba en Hispanoamérica, era trazado según los principios establecidos por las Leyes de Indias y que eran de uso en España; con un casco urbano definido como un damero con forma de cuadrícula (en imagen, el Plano de Bermúdez de 1708), constituido por manzanas cuadradas, dispuestas alrededor de una Plaza Mayor y dividida cada una de ellas en cuatro solares, y predios para quintas en la periferia (Buenos Aires nació con 250 de esas manzanas, cada una de las cuales tenía 140 varas de lado).

Luego de ubicar dónde iría la Plaza Mayor, la Iglesia, el Cabildo o Ayuntamiento y los demás edificios para la Administración pública, las tierras se distribuían entre los pobladores, que podían optar por recibir lotes en el ejido o en las quintas.

En 1769 se procedió a demarcar los nuevos límites dentro de la aldea que era Buenos Aires. Hasta entonces, el casco fundacional de 1580 se había dividido en solares. La pequeña ciudad había crecido y ya contaba con veinte mil habitantes. Era tiempo entonces de organizar mejor su planta.

Las ciudades se dividían en sectores diversos: centros que se componía de barrios, arrabales y ejidos, lugares estos últimos. ubicados fuera de los centros urbanos, que eran habitados exclusivamente por los aborígenes. Cada barrio en las ciudades o poblados, llevaba un nombre tomado del oficio habitual de sus vecinos, agrupados por gremios: escribanos, botoneros, espaderos, alfareros, etc.

Había también calles bautizadas con los nombres ilustres de sus moradores: Alférez Real, Arzobispo, Obispo, Baquijano, Ahumada, etc., o con nombres de cofradías y conventos: Angustias, la Merced, Claras, Carmen, cuando no, con otras denominaciones pintorescas que intentaban perpetuar algún hecho excepcional o curioso, como “El reloj”, “Salsipuedes”, “Matasiete”, El tambor, etc.

Finalmente, en el siglo XIX, la ciudad quedó dividida en seis parroquias: Catedral, San Nicolás, Socorro, Piedad, Montserrat y Concepción y los límites parroquiales alcanzaban las actuales calles Viamonte, Estados Unidos, Salta y Libertad y por supuesto, el Río de la Plata. Y ¿por qué parroquias?. En aquella época, las referencias para ubicar personas o lugares, eran las Iglesias. “Soy vecino de la parroquia de Montserrat”, decía la gente para ubicarse”.

Las calles de Buenos Aires

No hay libro de texto o de historia que hable del tiempo de la colonia que no mencione el espantoso estado de las calles porteñas. Los cronistas y viajeros de la época insistieron hasta el cansancio en la gran cantidad de pozos y montones de basura que empeoraban notablemente los días de lluvia, cuando las calles se convertían en verdaderos pantanos.

A principios del siglo XVII, la ciudad de Buenos Aires tenía una planta con forma de un vasto paralelogramo, dividido en cuadras, cada una de 150 varas. Las calles eran de tierra y permanecieron así durante muchos años, sin ningún tipo de mejora o tratamiento.

Sus calles jamás se barrían, salvo el barrido impuesto en cierto radio a los tenderos, que lo efectuaban los sábados, por medio de sus dependientes, y sólo se limpiaban de tiempo en tiempo, obligados por los copiosos aguaceros que convertían las calles en vastos mares, que rebalsaban las aguas de los pozos ciegos, que se volcaba luego a las calles formando un incontenible torrente hacia el río de la Plata, arrastrando con él, cuanto hallaba en su curso.

Por mucho tiempo la ciudad (confiados, sin duda, sus habitantes en la buena salud que en ella reinaba), era sucia: en invierno, por el barro que quedaba después de las lluvias y en verano, por el polvo que se levantaba, haciendo irrespirable el aire y entrando por puertas y ventanas. Entre otras cosas, se acusaba a los españoles de haber mantenido, ya sea por ignorancia o por una economía mal entendida, las calles de un pueblo de tanta importancia comercial, en tan pésimo estado.

Con algunas de ellas completamente intransitables y constantemente regadas o bacheadas y otras, para que ofrecieran alguna seguridad a los transeúntes, a pesar de haber tenido bien a mano el mejor material para mejorarlas: la piedra y los medios de transporte a poco costo. Pero diversas excusas y argumentaciones ridículas, fueron demorando unas obras que se hacían cada vez más necesarias.

Pero a pesar de estas realidades, lo cierto es también, que casi desde el arranque de su existencia, en la ciudad de Garay no faltaron las buenas intenciones para su limpieza y mantenimiento, como se desprende de las primeras actas y propuestas de los cabildantes, pero las normas adecuadas y las buenas intenciones no fueron suficientes. En su Historia de la República Argentina, Vicente Fidel López sostiene que las calles de Buenos Aires eran impracticables la mayor parte del año y es cierto que el virrey Vértiz fue el más dispuesto en acicalar la ciudad.

En los años del siglo XVII, las calles estaban transitadas durante el día por gente a pie, a caballo y en carruajes, que circulaban por la mano izquierda, costumbre que recién se cambió en el país a fines del siglo XIX. Esto se debía a que los cocheros de los carruajes tirados por caballos, se sentaban en el centro del pescante, manejando el coche con las dos manos o tomando las riendas con la izquierda y el largo látigo con que impulsaban a los animales con la mano derecha. De esta forma, era fácil, que, si circulaban por la derecha, descuidadamente golpearan a los transeúntes que caminaban por las veredas. En muchas ocasiones se vio volar por los aires sombreros de señoras muy encumbradas, debido a la maniobra de un conductor poco cuidadoso.

El pavimento no existía. El marqués de Loreto, virrey de fines del siglo XVIII, se preocupó de empedrarlas en el centro, pues se corría el riesgo que, algunas de las casas del lugar, construidas de barro y paja, se derrumbaran en los días de grandes lluvias, que era cuando las calles se convertían en verdaderos arroyos que hacían intransitable la ciudad y socavaban los cimientos de las casas.

Pero no obstante las buenas intenciones, nunca fueron acompañadas por el éxito y las calles de Buenos Aires, durante toda la época colonial eran un depósito de suciedad e intransitables, situación, que solamente vino a cambiar, con la llegada del virrey Vértiz y luego de la gesta del 25 de Mayo de 1810, con la preocupada acción de nuestros primeros gobernantes

Primeras medidas para paliar la situación

El 31 de octubre de 1605 se dispusieron medidas para el aseo de las calles y que cada vecino limpiara la parte correspondiente a su propiedad, bajo pena de una multa de “dos pesos para gastos del Cabildo y denunciador por mitades». Dos años después, el 22 de octubre de 1607, los mismos cabildantes, y a pedido del Procurador General, decidieron que se nivelaran y arreglasen las calles.

La primera “ordenanza” específicamente dictada para promover la limpieza de Buenos Aires data de 1609. Obligaba a los vecinos a limpiar y desmalezar las calles de cardones y yerbas, refugio de mosquitos. Algo más tarde, alrededor del año 1770, cuando era Gobernador del Río de la Plata, Juan José de Vértiz y Salcedo, un personaje cuya actuación fue una excepción honrosa que lo destaca entre sus pares, fue la primera autoridad colonial que supo encarar el problema de las calles de Buenos Aires con energía.

Por esa época, como consecuencia de una copiosa lluvia, que continuó por muchos días, las calles de la ciudad, se transformaron en tan profundos pantanos, que se hizo necesario colocar centinelas en las cuadras de la calle de las Torres (hoy Rivadavia) y en las cercanías de la plaza principal, para evitar que se hundieran y se ahogaran los transeúntes, particularmente los de a caballo.

Y cómo habrá sido de la grave la situación, que por medio del intendente Francisco de Paula Sáenz, se le propuso al Gobernador Vértiz “limpiar esta ciudad de las inmundicias e incomodidades en que la había tenido hasta entonces constituida el abandono y ninguna policía en sus calles, para que se respire un aire más puro y se remuevan de un todo, las causas que casi anualmente hacen padecer varias epidemias que destruyen y aniquilan parte de su vecindario”

Para apreciar exactamente el estado de las calles en esa época, véase el siguiente dato: la calle que pasa por detrás de la Merced y cae sobre la barranca (hoy calle 25 de Mayo), dice un documentó del 5 de enero de 1780, “era tan mala, que sólo con cuidado y a la desfilada, pueden pasar personas, por una parte de ella, a causa de las aguas llovedizas que corren por allí, llevándose el terraplén y amenazando hasta los mismos edificios”.

En 1783 el Cabildo limitó el tránsito de las carretas al radio que comprendía de Este a Oeste la parroquia de Montserrat, limitado de Norte a Sur por dos zanjas llamadas de Viera y de Matorras, exceptuándose de esta medida, los terrenos del bajo por el mucho tráfico del Riachuelo.

Pero las cosas no mejoraron después de Mayo de 1810 y en 1813 se dictó un Reglamento que disponía la obligatoriedad de regar y limpiar los empedrados de las calles, cada jueves de 6 a 10 de la mañana, mientras que los presos aseaban las demás calles.

Y así fue durante muchos años. Para 1887, alarmado por la suciedad de las calles de la ciudad, ahora aumentada por la abundancia de perros vagabundos, un funcionario de entonces, propuso medidas para que «esta ciudad no se convierta en una segunda Constantinopla».

El empedrado de las calles de Buenos Aires (1784)

Para aproximarnos al origen del empedrado de nuestras calles, deberemos ubicarnos en la época colonial, más precisamente en el 22 de agosto de 1769, fecha en la que el Cabildo de Buenos Aires lanzó una de las primeras iniciativas para empedrar las calles de la ciudad.

Un alcalde, cuyo nombre no registró la historia, declaró que para arreglar ese desastre que eran las calles de Buenos Aires, no había otra solución que el empedrado y propuso traer piedras de la isla Martín García y lajas de Montevideo para realizar la obra. El primer paso debía ser nivelar las calles para terminar con los pozos donde se acumulaba el agua de lluvia. Pero nada era sencillo en la aldea donde la mayoría de sus habitantes eran muy pobres.

Como una forma de asegurarse la participación popular, se proponía que los vecinos nombrasen dos representantes por cada calle que fueran los encargados de llevar las cuentas de los gastos. Cada propietario debía pagar de acuerdo a la extensión del frente de su casa y si alguno se negaba, se le podría embargar la propiedad u otros bienes. Aunque el gobernador aprobó la idea del alcalde, las obras no se realizaron y Buenos Aires, siguió con sus calles de tierra por muchos años más.

En 1783, cuando ya era el virrey del Río de la Plata, hacía más de ochenta años que las autoridades coloniales trataban de mejorar el estado sanitario de este pueblo y el Cabildo, considerando que el aumento de la población había incrementado notablemente sus recursos, y que éstos permitirían realizar las obras con más facilidad, resolvió, en acuerdo de 18 de agosto 1783, pasar la nota del virrey Vértiz a informe del Procurador General, Francisco Bruno de Rivarola.

Éste se expidió, diciendo que “el empedrado de las calles sólo podría realizarse si se sacaba a remate y completó su informe manifestando que “entre todas las cosas necesarias para el bienestar público, apenas encontraba otra de tan urgente necesidad como el aseo de las calles, porque el mal había llegado a su grado máximo y proponía lo siguiente:

1º. Se prohíba la entrada de las pesadas carretas de bueyes, notando que hasta el “Paseo de la Alameda” estaba inmundo y su ambiente corrompido e infestado.

2º. Que se formasen dos o tres mercados en extramuros para que parasen las carretas, creándose allí, las aduanillas que fueren necesarias.

3º. Dar el correspondiente curso a las aguas por las calles que corren de Sur a Norte, porque se encuentran, dice, «con hoyos y muchos barrancos, unas con demasiada profundidad y otras con sobrada altura, cuyo desorden es causa de los pantanos y de la detención de las aguas.

4º. Se proceda al arreglo de las veredas a costa de los propietarios, no sólo por lo más poblado, sino por los barrios y parroquias menos pobladas.

5º. Para cuidar del uso permanente de la ciudad, solicitaba algunos presos y diez o doce carretillas de mano, rastras o “machos con árganas” (sic), para limpiar las basuras, animales muertos y otras inmundicias, imponiendo penas a los que arrojasen basuras en las calles.

6º. Se estableciese un regidor en turno, para cuidar de la limpieza y aseo de la ciudad y sus arrabales.

7º. Que se ordenase a las panaderías y tahonas, salir de la ciudad, porque de otro modo todo será ineficaz, mandándolas establecer en extramuros.

8º. Que los dos comisionados para la compostura de las entradas a esta ciudad y apertura de quintas, Manuel Uriarte y Alfonso Rodríguez, fuesen sostenidos en su comisión con eficacia y asidua asistencia.

Por documentos como este, se ve que ya en 1783 las autoridades locales se empeñaban en modificar el mal estado de las calles de la ciudad, pero, las medidas aconsejadas no fueron aplicadas enseguida, por lo que los vecinos, molestos por la situación, decían que en vez de vivir en Buenos Aires, vivían en “malos aires”.

El virrey Vértiz, seguía empeñado en su lucha que había iniciado cuando se desempeñaba como Gobernador de Buenos Aires (1770-1776) por mejorar las calles de la ciudad y después de que se le demandara en un memorial elevado por los vecinos y funcionarios de diversa jerarquía «limpiar esta ciudad de las inmundicias e incomodidades que la sumían en epidemias casi anuales; que destruyen y aniquilan a parte de su vecindario», volvió a insistir ante el Cabildo para llevar a la práctica, el informe del Procurador General.

Pero el Cabildo repetía una y otra vez su respuesta, declarando que no era practicable el empedrado por su mucho costo, razón por la cual, se decidió comenzar por los trabajos que permitieran un mejor drenaje y circulación de las aguas, para evitar que su estancamiento, siguiera convirtiendo las calles en lodazales intransitables.

Como último recurso, el 6 de septiembre del mismo año 1783, Vértiz dio vista de la opinión del Cabildo al fiscal, quien, desoyendo esta opinión, aprobó lo propuesto por el virrey, haciendo algunas observaciones sobre el tráfico de la ciudad, recomendando como punto capital, que se pusiera especial atención en la realización del empedrado, pues esta tarea podría llegar a ser más factible, si se lograba el éxito deseado, en el tratamiento que se iba a aplicar a las calles.

Después de la resolución definitiva dictada por el virrey, el 5 de diciembre de 1783, aprobando las medidas propuestas, se nombró como ingeniero de estas obras a Joaquina de Mosquera, quien dándose cuenta de su responsabilidad y de la importancia de la obra que se le había encomendado, escribió en un largo y pormenorizado informe, fechado el 22 de enero de 1784, la manera cómo iba a efectuar dichos trabajos.

Señalaba hasta el modo en que debían ser construidas las aceras para darles solidez y uniformidad, y declaraba que la aceptación de su cometido estaba condicionada a que las medidas que él tomase en el arreglo de las calles, “no habrían de ser suspendidas ni por el Ayuntamiento, o sus miembros, ni por los juzgados subalternos, ni que éstos conociesen ni decidiesen de las emergencias que pudieran suscitarse, pidiendo que sólo se apelase directamente al virrey”. Puestas de acuerdo las autoridades y el contratista, el gobernador intendente de Buenos Aires, Francisco de Paula Sáenz, dictó la ordenanza correspondiente y se decidió el comienzo de las obras.

Según Vicente G. Quesada, la actual calle Bolívar entre Hipólito Yrigoyen y Alsina fue la primera que se empedró, pero a pesar de haberse aceptado las condiciones de Mosquera, al poco tiempo, la obra fue suspendida porque el Cabildo no aprobó la propuesta de Antonio Melián de traer piedras a 4 pesos la carretada “a condición de que se le diera sacada en el embarcadero de Colonia del Sacramento”.

Llegamos así a 1785 y Vértiz ya no era el virrey. Lo había remplazado el marqué de Loreto (1784-1789), quien, no sólo no continuó apoyando los proyectos para empedrar la ciudad, sino que se opuso terminantemente a ello.

Sostenía que el empedrado «atentaba contra la libertad individual, destacaba el peligro que corrían los edificios de desplomarse, por cuanto se moverían sus cimientos al pasar vehículos pesados sobre el empedrado y aun daba otra razón, de mucho peso, en su opinión, y era que se tendría que gastar en poner llantas de hierro a las carretas y herraduras a los caballos, que valdrían más, decía, que los mismos caballos».

Se cuenta que hasta se le hacía creer al pueblo que el empedrado era obra de romanos, imposible de realizar si no se contaba con grandes sumas de dinero y una multitud de obreros.

Más tarde, el virrey Arredondo (1789-1795), no participó de esos temores, y auxiliado por una suscripción voluntaria, en 1789 emprendió con entusiasmo el empedrado de las calles una tarea que luego de atravesar diversas experiencias utilizando granito, piedra bola, adoquines uruguayos y piedras de la Isla Martín García, culminó en 1895, cuando por fin, habiendo hallado el adoquín de madera ideal. Era de madera de algarrobo y con ellos se pavimentó la avenida de Mayo, inaugurada el año anterior (ver El empedrado de las calles de Buenos Aires).

Los nombres de las calles de Buenos Aires

Cuando Juan de Gray trazó la base de una ciudad en la orilla derecha del Río de la Plata, el 11 de junio de 1580, no existía siquiera la suposición de que sus caminos se convirtieran en símbolos fundamentales de la historia de Buenos Aires.

Según el Director del Museo Saavedra y estudioso de las calles porteñas, Alberto Gabriel Piñeyro, el origen de la costumbre de ponerle nombre a las calles de Buenos Aires, se encuentra en la primera nomenclatura oficial, de principios del siglo XVIII, «La idea era ubicar los domicilios porque Buenos Aires vivía del contrabando y las autoridades buscaban una forma rápida de encontrar a la gente cuando se descubría el delito», explicó.

Por sus calles la ciudad dejó de ser aldea, con ellas se quiso recrear París y todas fueron bautizadas por el cielo, los santos y los hombres. Según el experto Vicente Cútolo, autor de «Historia de las calles de Buenos Aires», las primeras denominaciones fueron impuestas en 1734 por el gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo y «extraídas en su mayor parte del santoral». Bolívar era Santa Trinidad, Carlos Calvo se llamaba San Fermín, México era San Bartolomé; Moreno, San Francisco; Alsina, San Carlos; Perón, La Merced, y Corrientes, San Nicolás.

No muchos de los habitantes de Buenos Aires, saben a quién, o a qué acontecimiento se ha querido homenajear, dándole su nombre que se le dio a las calles de Buenos Aires. Descubrirlo, un ejercicio común en la época de la primaria, es una manera de aprender un pedacito de nuestra historia. Porque rastreando la nomenclatura, un porteño curioso puede encontrarse con sorpresas: nombres simpáticos, personajes ignotos, famosos olvidadísimos, pequeñas grandes anécdotas escondidas detrás de una palabra. Y entender un poco más por qué somos como somos. Es que el callejero habla de una sociedad: de sus ídolos, sus olvidos y sus valores.

Después de la segunda invasión de los ingleses, las calles cambiaron de nombre.

Después de las invasiones inglesas (1806/1807), durante el virreinato de Santiago de Liniers, por medio de una resolución tomada el 30 de junio de 1808, Mauricio Rodríguez de Berlanga, Sargento Mayor de Brigada del Real Cuerpo de Ingenieros del Exército (sic) y Edecán del Virrey, se hace cargo del operativo y se cambia el nombre del martirologio, a la mayoría de las calles, reemplazándolos por el apellido de los criollos y españoles que más se habían distinguido en la lucha contra los invasores británicos («Alusivos a las gloriosas acciones de su reconquista y defensa, conseguidas contra las armas Británicas» dice la Resolución).

Al mismo tiempo se resuelve numerar las casas y tanto los números como los nuevos nombres se escribieron en tablillas de madera. Pasado el tiempo, respondiendo a diversas iniciativas inspiradas por variados intereses político-partidarios, se cambió el nombre original de muchas calles de Buenos Aires, algunas de las cuales, incluimos en esta lista (Ponemos primero el nombre actual y a continuación, los que tuvo en sus orígenes y en “negrita” el que honraba a un héroe de la Reconquista):

Alsina (San Carlos)

Av. Belgrano (Santo Domingo)

Av. Córdoba (Santa Rosa, Yáñez

Av. Corrientes (San Nicolás, Inchaurregui)

Av. Independencia (Concepción)

Av. Las Heras (Chavango)

Av. Rivadavia (Originalmente Camino Real, luego De las Torres (1717), Reconquista (1808), La Plata (1822), Federación (1836)

Av. Santa Fe (San Gregorio, Pío Rodríguez)

Bartolomé Mitre (Piedad, Lezica

Cangallo (De la Merced, Sáenz Valiente)

Carlos Calvo (San Fermín)

Carlos Pellegrini/Bernardo de Irigoyen (San Cosme y San Damián)

Cerrito/Lima (Monserrat)

Charcas (Santa María, Fantín)

Chile (San Andrés)

Cochabamba (Santa Bárbara)

Esmeralda/Piedras (Correa)

Estados Unidos (San Isidro)

Florida/Perú (San José, Unquera)

Hipólito Yrigoyen (Del Cabildo)

Jorge Newbery (Chacarita, Ushuaia)

Lavalle (Santa Teresa, luego Merino y luego Del Parque)

Libertad/Salta (San Pablo)

Maipú/Chacabuco (De los mendocinos/San Pedro, Lasala).

Marcelo T. de Alvear (Charcas)

Moreno (San Francisco, después Villanueva)

Paraguay (Santo Tomás, Belgrano

Perú/Florida (San José y después Unquera)

Piedras (San Juan)

Presidente Perón (Cangallo)

Reconquista/Defensa (San Martín de Tours, Liniers)

Rodríguez Peña (Garantías)

San José (Pazos)

San Juan (San Cristóbal)

San Martín/Bolívar (Santísima Trinidad, Victoria

Santa Fe (San Gregorio, Pío Rodríguez)

Sarmiento (Santa Lucía, Mansilla

Scalabrini Ortíz (Canning)

Suipacha (San Miguel)

Tucumán (Santiago de Compostela, Herrero

Uruguay (en el siglo XVIII, se la conocía como la calle que “sigue a la Plaza de La Piedad”. Después se la llamó San José y en 1807, tomó el nombre de “José Pazos” en homenaje del edecán del virrey Elío, de heroico comportamiento durante la segunda invasión de los ingleses y en 1882, se le dio su actual nombre) para homenajear al río Uruguay.

Venezuela (Santa Catalina, luego Rosario y más tarde Basualdo).

Viamonte (Santa Catalina, Ocampo

Victoria (Cabildo)

Virrey Ceballos (Mardena)

Las viviendas

La mayoría de las viviendas en el Buenos Aires colonial y hasta bien entrada la época de la Independencia, eran de estructura plana con fachadas simples y lisas, todas iguales entre si, sin atractivos que las distinguieran una de otra.

Eran bajas, de un solo piso, con techos de tejas y algunas pocas con azoteas, el piso embaldosado o enladrillado y pintorescos aleros. Sus paredes eran de adobe, sólidas y gruesas pintadas con cal, tenían ventanas con rejas de hierro y las infaltables macetas con flores. Con pesadas puertas de madera dura y herrajes capaces de soportar la más violenta embestida, carecían de chimenea pues el fuego solía encenderse directamente en los patios o bien en las cocinas apartadas, desde donde se traslada la comida al calor del algún brasero.

Algunas pocas (conocidas como “los altos”), eran de doble planta y con balcones de hierro primorosamente forjado. Muchas de las residencias pertenecientes a la sociedad «acomodada» poseían altillos en la parte superior y balcones con rejas sobresalientes, pero esta característica constituía un verdadero peligro para los transeúntes, debido a que la estrechez de las veredas y la poca iluminación que había en ellas durante la noche, hacía fácil que se las llevaran por delante.

A fines del siglo XVII, ya ha derivado explosivamente hacia el colonial español la arquitectura dominante en el río de la Plata y era común ver otro tipo de casas y edificios públicos, pero hasta entonces, en el Buenos Aires colonial, salvo los edificios destinados a la administración pública, eran pocas las casas que se destacaban por la calidad de su construcción o la riqueza de su contenido.

Sólo hacia fines del siglo XIX, los porteños y españoles radicados en el Río de la Plata, comenzaron a mostrar por medio de sus domicilios, el nivel social que habían adquirido, hasta trayendo muchos de ellos, artesanos y obreros desde Europa, para competir con sus vecinos en el lujo y la calidad del diseño de sus propiedades. Fueron famosas en esa época y no precisamente por ser exponentes de un frívolo lujo, sino por ser sede de importantes y destacadas actividades sociales, culturales y benéficas, algunas casas que quedaron en nuestra historia, precisamente por haber albergado, parte de la misma.

La población

Obviamente, los primeros pobladores de Buenos Aires fueron los 63 españoles que llegaron con Garay, pero poco tiempo pasó para que los nativos, recelosos al principio de estos nuevos personajes que venían a alterar su vida, se fueran acercando y menos aún, para que se produjeran los naturales amancebamientos.

Surgido así el “criollo” y llegados a la ciudad nuevos expedicionarios atraídos por este nuevo poblado que prometía riquezas, en 1605 se realiza el primer empadronamiento en la ciudad de Buenos Aires y surge que ya son 1.100 sus habitantes.

En 1738, incluyendo la campaña se registra una población de 4.436 españoles y 455 entre negros, indios y castas; En 1744, un Censo ordenado por el gobernador Domingo Ortíz de Rozas, establece que en Buenos Aires y la campaña, ya hay 10.056 pobladores blancos (entre españoles y criollos), de los cuales 6.055 vivían en la campaña; 619 aborígenes (431 de ellos en la campaña); 726 mestizos (627 de ellos en la campaña); 4.987 negros (3.837 en la campaña); 3.327 mulatos (997 en la campaña) y 221 pardos.

En 1769 se procede a la nueva Demarcación de la ciudad y se establece que hay 20.00 habitantes en ella y la campaña. En 1771, Alonso Carrió de la Vandera, alias “Concolocorbo” (Comisionado para la reorganización de las postas de Buenos Aires a Lima), dispone un Censo y se determina la presencia de 21.065 personas habitando en la ciudad de Buenos Aires, excluyendo a los religiosos, monjas, huérfanos, presos, soldados, etc., que no se incluyen en el mismo (si se los tiene en cuenta esa cifra ascendería a 22.007 habitantes.

En 1778, Pedro Ceballos, luego de asumir como primer virrey del Río de la Plata, ordenó levantar un nuevo Censo y de él surge que ya hay 37.679 habitantes, de los cuales 24.205 viven en la ciudad y 12.925 lo hacen en la campaña.

Un Censo dispuesto por el virrey Joaquín del Pino en 1801, establece que en Buenos Aires y la campaña ya había 40.000 habitantes, dato confirmado por relator y viajero Félix de Azara, que encontró que comenzando el siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires, ya contaba con 40.000 habitantes; mientras que el resto del Virreinato, con sus cientos de miles de kilómetros, con sólo 31.000 y que las casas de la ciudad eran macizas y bajas, con techos de azoteas muchas de ellas, como no se veían en otras ciudades del Virreinato, a excepción de la ciudad de Montevideo

En 1804, el Censo ordenado por el virrey Sobremonte, arroja que en Buenos Aires habitan 250 portugueses, 108 genoveses, 57 franceses, 29 norteamericanos y 32 británicos (entre ingleses, escoceses e irlandeses).

En 1806, surge como novedad, que en cinco años (desde 1801), solamente se ha producido un incremento poblacional del 12%, ya que se contabilizaron 45.000 habitantes en total, mientras que en Córdoba ese año había 40.000 habitantes; en Santiago del Estero, 32,500; En Misiones, 43,340; en Santa Fe, 11.292; en Mendoza, 8.765 y en la Banda Oriental 30.665 habitantes.

En 1810, solamente en Buenos Aires ya había 44.800 habitantes y en 1819, según un informe de Henry M. Brackenridge, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos elevado a sus autoridades, en Buenos Aires y la campaña ya había entre 105 y 120.000 habitantes.

Los extranjeros

La capital del virreinato del Río de la Plata estuvo abierta desde épocas tempranas a la residencia de extranjeros, aunque hubo normas y reglamentaciones para que su presencia no alterara el equilibrio de una sociedad que debía cumplir con lealtad a la Madre Patria. Fue así que en 1790, el rey Carlos IV dictó una Pragmática donde distinguía a los habitantes no nativos del Virreinato del Río de la Plata, como «Avecindados» y «Transeúntes», dejando bien claro que para adquirir carácter de ciudadano de Buenos Aires, era una condición ineludible ser católico y declararse súbdito de la corona española (Esta razón fue el principal motivo para realizar el empadronamiento de extranjeros del año 1804).

Avecindados

Eran los extranjeros que debían jurar fidelidad a la religión católica y a la soberanía real renunciando al fuero de extranjería y a la protección de su país de origen y Transeúntes: eran los extranjeros que obtenían licencia para una permanencia temporaria y les estaba prohibido ejercer artes liberales u oficios mecánicos sin avecindarse.

Pero las repetidas órdenes de expulsión, nunca se concretaban Por ejemplo Jaime Badal en 1804 figura en una lista del gobierno con orden de expulsión por ser protestante. En marzo de 1806 una autoridad católica solicita al gobierno que se revoque la orden, causa: estar instruyéndose el susodicho, en la religión católica. En 1810 Badal continuaba en Buenos Aires, se había casado con Josefina Morales y tenían tres hijos. Corroborando esto, Alexander Gillespie en su obra “Buenos Aires y el interior. Observaciones reunidas durante una larga residencia” nos cuenta que los matrimonios mixtos tenían como condición la conversión del inglés a la religión católica.

Vecinos notables

Hasta 1810 los residentes extranjeros de nota, u “hombres notables” en el Buenos Aires colonial, eran muy pocos. Los señores Orr, Wright, Gowland, O’ Gorman, Barton (Diego y Tomás), Lynch, French, Atkins, Robertson, Billinghurst y algunos otros pocos más, eran los apellidos que se mezclaban con los españoles y criollos en la gran aldea.

Los ingleses, cuyo número era mayor que el de los demás países, dejando de lado esa reserva y circunspección que les es característica, abandonaban su peculiar costumbre de reunirse solamente con sus compatriotas y se mezclaban con los demás ciudadanos y estrechaban vínculos amistosos y hasta comerciales con los españoles y criollos.

Pero jamás con quienes consideraban de la “clase baja”, quienes, en reciprocidad, les mostraban desconfianza, catalogándolos de “gringos” a todos por igual. Las señoras extranjeras, particularmente las inglesas, sufrían cuando debían salir a la calle. Las bromas y pullas de los muchachos, a quienes les sorprendía mucho la gorra o el sombrero que ellas usaban las seguían en su recorrido, sin que nadie pusiera en vereda a estos insolentes y solamente cuando eran acompañadas por un hombre se sentían seguras.

El suministro de agua y la red cloacal

Desde la época de la colonia y hasta la década de 1860, la provisión de agua potable de la ciudad de Buenos Aires era una cuestión, bastante problemática y desde que la ciudad era apenas una pequeña aldea, el Río de la Plata fue la primera fuente de suministro de agua potable.

La mayor parte del agua que se consumía en Buenos Aires, era la que se extraía del Río de la Plata y si bien es cierto que esa agua no aprobaría hoy el más elemental análisis bromatológico, era la única accesible a la generalidad de los porteños.

Pasó el tiempo, la aldea fue creciendo y muchos de sus habitantes excavaron sus propios pozos de agua en la primera napa. Pero la población siguió aumentando y las filtraciones de letrinas y sumideros contaminaron el agua de los pozos, especialmente en el centro de la ciudad, y otra vez se recurrió masivamente al río.

Algunos pocos vecinos, los más ricos, hicieron construir “aljibes” y “cisternas” en sus propiedades, pero llegó momento que tampoco éstos eran garantía de agua limpia. Las aguas barrosas y salobres y con frecuencia contaminada, que provenían de su primera a napa, no eran convenientes para su consumo. Por otra parte, las cisternas escaseaban, no solo porque su construcción era costosa, sino porque no podían tener semejante comodidad más que las casas con azotea y éstas eran poco numerosas, porque la mayoría de las casas estaban cubiertas de tejas.

Fue así que durante todo el tiempo de la colonia, hasta que en 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se inauguró el primer servicio de agua corriente potable de la ciudad de Buenos Aires, la utilización del agua del río fue la única solución para disponer agua potable en las residencias y ello, dio origen a verdaderas empresas de aguateros que cargaban el agua en carros, en las orillas del Río de la Plata, donde con seguridad la contaminación también ya era una realidad y aunque esa agua no aprobaría hoy el más elemental análisis bromatológico, era la única accesible a la generalidad de los porteños,

Los “aguateros”

Fueron unos de los personajes más típicos de la ciudad, los que más llamaban la atención de la gente forastera. Usaban unos carros tirados por bueyes, con el que se adentraban en el río de la Plata para buscar agua más limpia donde cargaban sus toneles de madera con agua, que luego vendían recorriendo las calles de la ciudad, a razón de medio real los 60 litros.

Montados entre los dos bueyes que tiraba del carro, iban provistos de una campana para anunciar su llegada y trabajaban afanosamente durante todo el día, menos en el verano, en cuya estación solo se les veía por la mañana y al atardecer.

Los carros, tenían tres largos tirantes de los cuales el del centro sobresalía bastante de los otros y estaba unido por medio de clavijas de madera a otros dos, que los cruzaban en sentido perpendicular. Este armazón, que constituía el plano del carro, descansaba sobre un eje grueso y robusto, a cuyos dos extremos estaban sujetas las ruedas ocho y a veces nueve pies de altura, para permitir que los carros pudieran adentrarse en lo hondo del agua, para poder recogerla lo más limpia que fuera posible.

Sobre esta especie de plataforma se colocaba un gran pipón o tonel en cuya parte posterior y cerca del borde inferior estaba colocada una gran canilla (una larga manga de cuero que partía del punto que más tarde ocupó la canilla, y que, para evitar que el agua se derramase, iba sujeta en un clavo en la parte superior del pipón). Un pedazo de cuero que iba colgando de la parte trasera del carro, servía para que, colocándolo en el suelo, evitaba que se ensuciara el balde mientras éste se llenaba por medio de la manguera, adherida en la parte posterior del tonel.

El pipón o gran tonel, iba sujeto al plan del vehículo por cuatro grandes estacas en los extremos; unía las dos estacas delanteras una cuerda sosteniendo una campana, cuyo sonido anunciaba el paso del aguador. En el extremo del más largo de los tirantes del armazón, y atado fuertemente con correas, había una especie de yugo al que se uncían los dos bueyes que tiraban de la carreta: entre los dos animales se sentaba el aguatero y por medio de la picana, o bien golpeándoles las astas con una macana, avivaba el paso de los pobres animales, sujetos a una fatiga abrumadora y cuyos sufrimientos hacían más dolorosos, la barbarie de sus rudos conductores.

En la construcción de estas famosas carretas, no se utilizaba nada de hierro: eran, todas ellas, de maderas duras del Paraguay, y el agua se vendía por canecas, que eran una especie de baldes también de madera con una gran asa de cuero, que tenían una capacidad de 15 litros aproximadamente.

“La carreta aguatera era toscamente construida, aunque algo parecida a la que hoy se emplea tirada por un caballo; tenía en vez de varas, pértigo y yugo. A cada lado de la pipa, en su parte media, iba colocado un estacón de naranjo u otra madera fuerte, ceñidos ambos entre sí, y en su extremo superior por una soga, de la que pendía una campanilla o cencerro, que anunciaba la aproximación del aguatero”.

“No se hacía entonces uso del bitoque o canilla; en su lugar había una larga manga de suela, y alguna vez de lona, cuya extremidad inferior iba sujeta en alto por un clavo; de allí se desenganchaba cada vez que había que despachar agua, introduciendo dicha extremidad en la caneca, que colocaban en el suelo sobre un redondel de suela o cuero, que servía para impedir que el fondo se enlodara. Por mucho tiempo, daban cuatro de estas canecas por tres centavos».

El agua que así llegaba a los hogares, era turbia y llena de impurezas, por lo que debía ser dejada en reposo por al menos durante 24 horas en grandes tinajones de barro para que sedimentaran sus impurezas o se utilizaban filtros de barro cocido (algunos agregaban algo de alumbre para clarificarla) antes de beberla o usarla para la cocina.

Alonso Carrió de la Vandera, alias Concolocorvo, en “El Lazarillo de Ciegos Caminantes”, cuenta que durante un viaje que realizara en 1773, observó que en Buenos Aires se utilizaba agua que se extraía del río de la Plata y que la misma, “si bien era turbia, dejándola reposar en grandes tinajones se clarificaba y era excelente”. Pero, a continuación, criticaba a los negros aguadores que tomaban el líquido que a la bajada del río queda entre las peñas, en donde se lava toda la ropa de la ciudad, y allí, sucia y llena de jabón e inmundicias, la recogen los negros por evitarse la molestia de internarse a la corriente del río”.

Según Woodbine Parish, “las clases más bajas, estaban obligadas a depender de los aguadores ambulantes que, a ciertas horas del día, se ven holgazanamente recorrer las calles con grandes pipas que llenan en el río, sostenidas sobre las monstruosas ruedas de las carretas del país y tiradas por una yunta de bueyes; artefacto pesado y costoso difícil de manejar que hace que el agua cueste mucho aún estando a un tiro de piedra del río más caudaloso del mundo. No obstante, ante la carencia de aljibes, la única solución era aceptar los servicios de “aguateros”.

Nos cuenta Juan Parish Robertson en su libro “Buenos Aires y las Provincias”: “Difícilmente se creerá que el agua es un artículo caro a cincuenta varas del Plata. Pero así sucede. La que se saca de la mayor parte de los pozos es salobre y mala y no hay cisternas o fuentes públicas.

“Los más pudientes hacen construir “aljibes” en el piso de los patios, en los que se recoge el agua de lluvia de las azoteas planas de las casas, por medio de cañerías y en general se obtiene de este modo lo bastante para el consumo ordinario de la familia”.

“Generalmente necesitaba que esté asentada por 24 horas para que precipiten todos los sedimentos cenagosos y se aclare para poder tomarla. Otro método que se emplea, consiste en filtrarla en grandes tinajas de barro cocido. Para mi propio uso, generalmente ponía un pedazo de alumbre en las tinajas de agua para purificarla”.

En la campaña, mal que mal, disponían de otros recursos para proveerse de agua, tanto para consumo humano como para dar de beber a los animales. Aguadas, tajamares, jagüeles, aljibes eran algunos de ellos y a pesar de su gran proliferación a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, hubo épocas de dramáticas sequías que trajeron grandes problemas a la gente en el campo.

José Antonio Wilde en su obra “Buenos Aires, 70 años atrás” dice de los aguateros: “El agua para el consumo de la población, se tomaba, como hoy, del Río de la Plata; pero de muy diferente modo, no como aguas corrientes. El de los pozos de balde, cuya profundidad varía entre 18 y 23 varas, es, por lo general, salobre e inútil para casi todos los usos domésticos.

“Se señalaba por la autoridad el punto de donde los aguateros debían sacar su provisión del río; pero esta disposición era burlada muy frecuentemente, sacando de donde más les convenía, aun cuando estuviese revuelta y fangosa”.

“El agua, rara vez se encontraba en estado de beberse cuando recién llegada del río; en verano, expuesta a los rayos de un sol ardiente, no solo en el río, sino en su tránsito por la ciudad, se caldeaba de tal modo, que no se tomaba porque, según la expresión de aquellos días, «estaba como caldo». La carreta aguatera era tirada por dos bueyes”.

“El aguatero, que por supuesto usaba el mismo traje que el carretillero, el carnicero, carnerero, etc., es decir, poncho, chiripá, calzoncillo ancho con fleco, tirador y demás pertrechos, era hijo del país, y ocupaba su puesto sobre el pértigo, provisto de una picana (una caña con un clavo agudo en un extremo), y una macana, trozo de madera dura, con que hacía retroceder o parar a los bueyes, pegándoles en las astas. Como es de suponer, con los pantanos y el mal estado, en general, de las calles, estos pobres animales tenían que sufrir mucho”.

Recién a partir de 1830, comenzaron a hacerse estudios para encontrar soluciones al problema de suministro de agua y en 1853, comienza a brindarse un servicio de aguas corrientes. El Molino San Francisco construyó unos depósitos que por medio de bombas se llenaban de agua que sacaban del Río de la Plata. Era repartida gratuitamente a los establecimientos públicos y a un precio de un peso por pipa, a los particulares.

El alumbrado público

Hasta fines del siglo XVIII, dos años antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires era apenas una aldea de calles de tierra donde al amparo de la oscuridad de la noche los caminantes eran víctimas de asaltantes o podían caer en los pozos que hacían casi intransitables sus calles. Eran una «boca de lobo» y los que podían, lo hacían, acompañados por un esclavo (negrito farolero lo llamaban), que con un farol de mano, marchaba adelante, indicándole el camino.

Había que ser muy osado para aventurarse de noche por esas soledades oscuras y fue el Gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo, quien vino a aclarar este panorama. El 12 de diciembre de 1774 ordenó pregonar un Bando que establecía el primer sistema de alumbrado de la ciudad de Buenos Aires que debía ser sostenido por la población.

Aquellas primeras luces eran faroles con un armazón de madera recubiertos con papel y provistos de velas de sebo, colocados en los frentes de comercios y casas. El encendido y la limpieza estaban a cargo de los vecinos y si alguna persona rompía un farol debía pagar una multa de 10 pesos. Con el tiempo los faroles fueron mejorando, se les agregó velas y el papel se reemplazó por vidrio. Pero el sistema de atención por parte de los vecinos fracasó por el permanente descuido y a partir de 1777 el alumbrado fue dado en concesión. La privatización del servicio tampoco funcionó.

Vértiz, nombrado virrey en 1778, redobló sus esfuerzos para alumbrar las tenebrosas calles porteñas y por eso fue llamado el «virrey de las Luminarias». En 1797 el Cabildo asumió la administración del alumbrado público sin demasiado éxito ya que los vecinos se quejaban de que las velas eran tan pequeñas que en mitad de la noche ya estaban apagadas.

En los interiores de las casas, se colocaban en candelabros que se distribuían por todos los ambientes y para iluminar los frentes de las casas y los comercios, se utilizaban unos rústicos “faroles”, que eran unas simples cajas de madera cubierto uno o varios de sus frentes con papel, en cuyo interior se colocaba una vela, que quedaba así precariamente protegida del viento y la lluvia.

El bando emitido por Vértiz y Salcedo contenía detalladas disposiciones y se nombraban “comisarios para el alumbrado”, quienes, a su vez, debían designar en cada cuadra un encargado de limpiar y encender faroles, pues esta tarea estaba a cargo de ellos.

Este cargo se daba al vecino o comerciante más cercano al farol y esta responsabilidad era una carga pública, y la falta de cumplimiento a las muchas disposiciones que debían cumplir, se castigaba con multa. El bando establecía, hasta en sus menores detalles, la forma de cuidar los aparatos de iluminación: cómo debían abrirse, cerrarse, limpiarse, colocarse las velas, y asegurarse para que el viento y el granizo no los perjudicasen.

Al negro esclavo que por encargo de su amo debía atender el farol y lo rompía, se le aplicaban cincuenta azotes, estando a cargo del amo las composturas del desperfecto y cualquier otra persona que dañase el farol era castigada con diez o quince pesos de multa.

Es evidente, que las autoridades, preocupadas por el incremento de la delincuencia que generaba la falta de luz en las calles, se desvivía impartiendo disposiciones para el uso y el cuidado de los faroles. En 1780, el mismo Vértiz, quien, ya como Virrey del Rio de la Plata volvió a Buenos Aires mejoró y reglamentó este servicio, considerando hasta sus últimos detalles.

Ordenó pregonar un bando que establecía la obligatoriedad de su instalación y dispuso que debía ser costeado por los vecinos que se beneficiaban con él, abonando a razón “de veinte centavos por puerta”. Por esta iniciativa Vértiz es conocido como el “virrey de las luminarias”.

Con el tiempo los faroles fueron mejorando, se les agregó velas de estearina y el papel se reemplazó por vidrio, pero éstos solían ahumarse, lo que hacía que la iluminación, muchas veces fuera ilusoria. Pero a pesar de todos los esfuerzos que se realizaban, el sistema de atención por parte de los vecinos fracasó y así quedaban esos tristes faroles, sin velas, velados o rotos sus vidrios e inútiles para la función que se les confiaba.

En 1788, tratando de mejorar el alumbrado de las tenebrosas calles porteñas, Vértiz “privatizó” el servicio, pero esto tampoco funcionó. En 1792, el Cabildo resolvió cambiar el alumbrado a vela por el de aceite, pero la falta de fondos malogró la iniciativa y así, las calles de Buenos Aires siguieron sin una buena iluminación

En 1797 los Cabildos de Buenos Aires y del interior, asumieron la administración del alumbrado público sin demasiado éxito en su gestión, ya que los vecinos se quejaban de que las velas que se entregaban, eran tan pequeñas que en mitad de la noche ya se habían consumido, dejando apagados los faroles, sin prestar utilidad alguna y que el mantenimiento, tarea que ahora estaba a cargo del Cabildo, era muy deficiente.

A comienzos de 1808, quedaban solamente alrededor de 700 faroles con velas de sebo, iluminando la ciudad de Buenos Aires, pero como era un servicio que no satisfacía a nadie, se siguieron buscando soluciones, hasta que en 1823, se realizó la primera experiencia con faroles a gas.

En mayo de 1824, como parte de los festejos que se realizaron en Buenos Aires para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, el Ingeniero Bevans instaló un sencillo gasómetro en la casa de la familia Azcuénaga, a pocos metros de la Curia y logró alumbrar con 350 luces, la Plaza de la Victoria, la Casa de Policía, dos fuentes de agua y formar con caños de fusiles la frase “VIVA LA PATRIA”, siendo ésta, la primera vez que Buenos Aires era iluminada con artefactos a gas.

La seguridad

Luego de que en 1611, se definiera el significado y las responsabilidades que le cabían a “la policía” (1), esas responsabilidades en los centros urbanos, estaba a cargo de los Cabildos, organismo que debía ocuparse, “en primer lugar, de enderezar a todo hombre y miembro della, como se debe haber con toda la comunidad y Republica y en cualquier persona della, haciendo bien. Y en segundo lugar, impedir que los hombres se abstengan de hacer mal y de toda injuria a toda la comunidad y a cualquier parte o miembro della”,

Sus funciones iban desde el buen gobierno de la ciudad, el control del presupuesto y de las rentas del municipio y el correcto abastecimiento de víveres, hasta la persecución de la delincuencia y la administración de la justicia local. Era un organismo representativo de la comunidad, que velaba por el buen funcionamiento de la ciudad, que tenía jurisdicción sobre todo el territorio de la misma.

Estaba compuesto por los alcaldes o jueces municipales y los concejales o regidores; los alcaldes ordinarios y una serie de funcionarios entre los cuales se pueden señalar al alférez real (heraldo y portaestandarte de la ciudad), el depositario general (de los bienes en litigio), el fiel ejecutor (inspector de pesas y medidas y de los precios en tiendas y mercados), el receptor de penas (recaudador de multas judiciales), el alguacil mayor (jefe de la policía municipal), el procurador general (representante de los vecinos ante el Cabildo) y un escribano, o secretario que levantaba acta.

En la campaña las tareas policiales estaban a cargo de la Santa hermandad, institución española a cuya cabeza se hallaban los llamados Alcaldes de la Hermandad, auxiliados por los Alguaciles Mayores.

(1). Hasta entonces, según lo definiera el fraile agustino Jerónimo Román y Zamora (1536-1597) en su texto “República de Indias, idolatrías y gobierno en México y Perú Antes de la Conquista (1575), “vivir en la policía” (es decir “vivir en sociedad”), era una virtud del príncipe, observable en todas las sociedades y no hubo en las colonias una estructura orgánicamente organizada que pudiera llamarse policial (ver Evolución de la Policía argentina).

Los baños en el Buenos Aires de antaño

Los baños como higiene corporal, no eran muy frecuentes en la época colonial y por eso, eran muy precarias (casi inexistentes) las instalaciones que hoy le dedicamos a esos menesteres.

En las casas más acomodadas, simplemente consistían en una tina hecha con un tonel de madera que trasladaban a un cuarto cerrado de la casa y que llenaban con agua caliente del fogón, utilizando jabones perfumados, traídos de Europa: Con la misma agua se bañaban en forma sucesiva el padre, la madre, los hermanos, (por orden de edad) y finalmente hasta los sirvientes, luego de lo cual, arrojaban el agua al huerto, para regar las hortalizas que tenían sembradas en el tercer patio.

Cuenta Carlos Enrique Pellegrini en “Las bañeras de Buenos Aires” que para reemplazar esos toneles inconfortables y poco higiénicos, un ingenioso negociante, en 1850 creó un singular servicio de “baños portátiles” a domicilio. Los ofrecía mediante aviso que publicaba en La Gaceta Mercantil diciendo:

“Desde el día 14 del presente mes de octubre, se encontrará en la calle Salta Nº44, un carro para conducir baños portátiles a cualquier hora del día o de la noche, con la bañadera competente, los que serán servidos con puntualidad y aseo, como lo observarán las personas que se dignen ocuparlos”.

“Los que soliciten dichos baños de noche, los pedirán en el establecimiento arriba indicado, donde existirá un farol encendido toda la noche para señal. De día pueden pedirlo allí mismo o en los parages (sic) siguientes: Calles La Defensa 190, Representantes 105, Piedad 50, Artes 121, Federación 225, Plaza del Temple 208 y medio; en cuyas casas se les entregará una tarjeta de baño que pagarán a la vista y que devolverán luego de que lo hayan tomado. Precios para el radio de la ciudad: Baños de día $15; Baños de noche $18; Por 30 baños de día en un mes $360 y por 30 baños de noche en un mes $425”.

Las clases menos pudientes, ni eso tenían. Los baños en la generalidad de las casas eran prácticamente imposibles debido a la falta de agua corriente, a la escasez y al costo del agua provista por los aguateros y al precario sistema de cloacas. Por eso, a pesar de no ofrecer garantías en cuanto a limpieza, bañarse en la costa era habitual en la ciudad colonial, una costumbre, que además de satisfacer una necesidad higiénica, era uno de los motivos de diversión favorita de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, especialmente en la época de verano.

La comida

Si nos referimos a la comida que era habitual en la colonia, diremos que, si bien la población de las colonias, en un principio fue mayoritariamente española, sus alimentos no eran los que habitualmente consumían en la Península. La aparición de muchos productos que les eran totalmente desconocidos, enriquecieron su menú y así nació la rica y sustanciosa comida criolla.

Aquí conocieron el maíz, las papas y el tomate. Al principio, los europeos creían que la papa y el tomate eran venenosos, pero fue ese tubérculo el que después los salvó del hambre y el tomate (el de árbol, que se cree que es de origen colombiano), cuando llegó a Italia lo llamaban “la manzana de oro” y fue furor.

También conocieron el cacao, la piña o ananá, el coco, la chirimoya, el maracuyá, que llamaban “fruto de la pasión” y la guanábana; los ajíes, las arvejas, el aguacate o palta y la quina; la auyama (especie de calabacita amarilla) y la calabaza. En Cuba conocieron el perejil, el amaranto y el tabaco (se calcula que el tabaco les produjo más riquezas que el oro).

Pero para ser justos, debemos recordar que fueron también aquellos productos que ellos trajeron (el trigo el arroz, el mango, el melón, el pepino, el poroto, la cebada, el repollo y la coliflor; el plátano o banana, la naranja, la mandarina y el limón; las uvas, el melocotón y la manzana. La caña de azúcar y el olivo), los que permitieron su variedad y excelencia.

Después de la colonia

Recién allá por el año 1816 llegaron de regreso a Buenos Aires los hermanos Robertson, después de haber permanecido algunos años en Corrientes y Paraguay. Ellos fueron los autores de la famosa “Cartas desde Sudamérica”, con interesantes comentarios acerca de estas tierras, su gente y sus costumbres.

El mayor de los Robertson regresó a Europa en 1830 y en 1834 lo siguió su hermano. Por esa misma época, ya vivían aquí John Appleyard, John Bailey, C. S. Harvey, Thomas Eastman, Thomas Fair, Thomas Nelson, John Ludlam, James G. Helsby, Henry Hesse, R. B. Niblett, Daniel Mackinlay, Thomas Barton, George Mac Farlane, Stephen Puddicomb, Robert Utting, Peter Sheridan, Guillermo y Roberto Orr, Santiago Wilde, los Dickson, Brittain, Cartwright, Staples, Sutward, Mac Neille, Mac Dougall, , Mac Craken, Newton, Higgimbothom, Dixon, los hermanos Gowland, y algunos de ellos (como Roberto Billinghurst, Diego Winton, Santiago Wilde y Diego Paroissien, entre otros, obtuvieron su Carta de Ciudadanía).

Alrededor de 1820, otro inglés llegó a Buenos Aires y este tampoco vino con ánimo de invadirnos. Traía consigo una enorme capacidad de trabajo y una firme decisión de dedicarse a la explotación integral de los ovinos, actividad para que estaba en la que tenía ya mucha experiencia.

Se llamaba Wilfredo Latham y se instaló en tierras del actual partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Allí fundó un establecimiento que llamó “Los Álamos” y adquirió un plantel de “negretes” (oveja negra Manchega) a don Samuel Benavente un afamado criador de ovejas que fue pilar fundacional de esta actividad en la provincia de Buenos Aires.

Don Wilfredo volcó sus experiencias, consejos e ideas en numerosas notas que publicó en diversos periódicos de la época y dejó una obra que las resume, llamada “The States of the River Plate”.

Aunque no inglesas, también habitaron Buenos Aires en aquella época, algunas distinguidas familias de extranjeros que se mimetizaron con nuestra sociedad y muchos de estos ciudadanos participaron activamente en la creación y posterior desarrollo de nuestro país: el señor Bonpland, célebre explorador y naturalista francés; el señor Brodart, militar francés condecorado con el cintillo de la “Legión de Honor”, de finos y elegantes modales que supo introducir en la sociedad porteña los modales y ritos de la elegancia y las buenas maneras; el señor Zimmerman y su esposa, ambos alemanes, el ingeniero saboyano Carlos Pellegrini, famoso retratista que fue además el padre del Presidente argentino que llevaba su mismo nombre y apellido.

Llegado el año 1821, la población de extranjeros franceses comenzó a aumentar notablemente y quizás ya eran tantos como los ingleses, mientras que seguían siendo núcleos muy pequeños los integrados por alemanes, brasileños e italianos y en menor medida por los norteamericanos, quienes durante muchos años, quizás hasta mediados del siglo XIX, tuvieron solamente tres comercios funcionando en Buenos Aires. Fueron ellos: “Zimmerman y Cía., “Suward y Cía. y M’Calli Ford Co.

Contemporáneamente con los nombrados hasta aquí, vivió en Buenos Aires, el arquitecto Santiago Bevans. Un inglés que llegó en 1822 invitado por Bernardino Rivadavia para que se desempeñara como Ingeniero Hidráulico y cuya obra, no siempre fue coronada por el éxito, pero que sí marcó el inicio de la ingeniería pública en esta nueva Nación. Fue además el abuelo de Carlos Pellegrini, quien años más tarde fue Presidente de la República.

A fines de 1822, llegó a Buenos Aires don Próspero Alejo Ribes, un ciudadano francés, nacido en La Rochelle, que hablaba su idioma natal y el inglés a la perfección, tocaba el violín con una maestría tal, que nunca había sido oída en estas tierras. De carácter franco y original, su educación y su talento le permitieron introducirse en los mejor de la sociedad porteña. Empezó a ar clases particulares e música y de los idiomas que dominaba en las casas de las familias más encumbradas y en 1824 instaló en el edificio del “Consulado”, donde actualmente está ubicado el Banco de la Provincia de Buenos Aires, una Escuela donde se aplicaba el método “Lancaster” para la enseñanza de los idiomas francés e inglés.

Pero el carácter voluble e inquieto del señor Ribes, pronto lo hizo tomar nuevos caminos. En los primeros meses del 1827, cuando las naves del imperio de Brasil bloqueaban el puerto de Buenos Aires, un buque cargado de comestibles y bebidas naufragó cerca de las costas próximas a la localidad de Tuyú (hoy provincia de Buenos Aires) y el señor Ribes logró que los dueños de ese cargamento lo encargaran de su salvataje y recuperación.

Llegado al lugar, se encontró con que estos despojos ya estaban siendo retirados por gran cantidad de hombres que habitando en el lugar, repitiendo costumbres que venían desde el pasado, se apoderaban de esa mercancía, creyendo que lo hacían con todo derecho. La personalidad de Ribes y su llegada intempestiva y agresiva, desencadenó en una discusión, donde nadie quiso entender razones del otro y monsieur Ribes fue asesinado en ese mismo lugar.

En 1823 llegaron a Buenos Aires los primeros médicos y farmacéuticos ingleses. Fueron entre los primeros, los doctores James Leper, quien llegó a ser médico personal de Juan Manuel de Rosas y J. Oughan, un acreditado médico irlandés que desgraciadamente, terminó su vida, internado en un manicomio, donde falleció.

A estos los siguieron tempo después, el doctor Andrés Dick y el doctor Bond que se emparentó con la familia de Rosas, mientras que Jenkinson y Whitfield, fueron los farmacéuticos.

La llegada en 1825 del doctor Alejandro Brown, nativo de Escocia, significó para los porteños la llegada un gran alivio para sus dolores y males de la salud. Fue éste un profesional de excepcionales condiciones como ser humano, que durante 40 años sirvió desinteresadamente a la comunidad que lo había acogido. Fue el médico de cabecera de numerosas familias que sabía escuchar a sus pacientes, poniendo a su servicio lo que se llamaba “su ojo clínico”, aptitud que le permitía detectar rápidamente el origen y probable desarrollo de la enfermedad que se le exponía, sin caer en el engaño acerca de la gravedad de aquellos casos que no tenían cura.

Ya en la época de Bernardino Rivadavia, el número de extranjeros que vivían en Buenos Aires aumentó. De aquella época era el señor De Ángelis, un napolitano (dicen que extremadamente feo), que había sido preceptor de los hijos del Ministro Muriat y Carolina Bonaparte, cuando ellos fueron los reyes de las dos Sicilias y que se desempeñó como su enviado diplomático ante la corte de los Zares de Rusia.

Fue el fundador del “Ateneo”, esa institución educativa donde tantos de los jóvenes argentinos se educaron y durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas redactó el “Archivo Americano”, una publicación que se editaba en inglés, francés y castellano para ser distribuida en el exterior como agente de promoción del gobierno de Rosas y que era muy poco leído en Buenos Aires. En 1836 publicó, esta vez si, un trabajo muy importante y consagratorio: “Colección de Obras y Documentos relativos a la historia antigua y moderna de las Provincias del Río de la Plata”

Las empresas instaladas

La gran mayoría de los comercios establecidos en Buenos Aires, se dedicaban a la importación y exportación. Importaban productos manufacturados, maquinaria y equipos para la explotación minera, maquinaria agrícola, productos suntuarios, productos veterinarios y para la explotación agropecuaria, productos farmacéuticos, etc. y exportaban cueros de vaca, de caballo, de carnero y de nutria, cerda de potro y de vaca, sebo, lana, tasajo de carne (salada y seca) y plata en barra sellada.

La inmensa mayoría de los buques que entraban al puerto de Buenos Aires eran de bandera inglesa y en menor medida norteamericana, francesa, sueca, sardas, danesa y alemana y así fue hasta el año 1824, cuando las naves norteamericanas superaron a las inglesas, quizás debido al boom que significó la importación de harina que se hizo por aquellos años.

Para atender tan exuberante y rendidor comercio, en 1811, los ingleses instalaron en la actual calle 25 de Mayo, en la casa de una tal señor Clark, una “Sala de Comercio” y en 1829, el señor Love, redactor del periódico “British Packet” estableció el “Buenos Aires Commercial Rooms”, un centro de operaciones para manejar los negocios que los ingleses tenían en la colonia, al que también pudieron acceder algunos comerciantes criollos, cuyas actividades estaban vinculadas con ellos (Material extraído de “Cinco años de residencia en Buenos Aires”, de George Thomas Love y viejas páginas de un libro, quizás escrito por descendientes de Santiago Wilde).

A las ya nombradas empresas de capital norteamericano, “Zimmerman y Cía., “Suward y Cía”. y “M’ Calli Ford Co.”, debemos consignar que en aquellos años ya funcionaban a pleno a Green and Hodgson Co., la Jump and Priestley Co., la Stewart and M‘ Call Co., la John M’ Dougall & Co, John Harratt & Co., M‘Crackan and Jamieson Co., Dickson, Montgomery, & Co. Miller, Eyes, and Co., Miller, Robinson, & Co., Winter, Britain, & Co., Plowes, Noble, & Co., Duguid and M‘ Kerrell., Bertram, Armstrong, & Co., Heyworth and Carlisle Co., William P. Robertson & Co., Anderson, Weir, & Co., Tayleure, Cartwright, & Co., William Hardesty & Co., Joseph and Joshua Thwaites Co., John Gibson & Co. y Hugh Dallas & Co.

En 1823, según se lee en “The Englis in South América”, una obra de los señores Mulhall editada en aquella época, había en Buenos Aires, 3.500 ingleses y 40 casas de comercio establecidas, mientras que se calculaba que el total de habitantes en la provincia de Buenos Aires, era de 200.000 personas.

La presencia de una colectividad inglesa, notoriamente más numerosa que de las de otras naciones, le significó algunas prerrogativas y “ventajas”, que no siempre fueron aceptadas por las demás colectividades. Un trato preferencial en cuanto al manejo de su correspondencia, la libre (aunque no autorizada) circulación de su moneda, la disponibilidad de un Cementerio con Capilla propios (1821), la construcción de un Templo protestante que se instaló en 1824, fueron algunos de estos “beneficios” que disfrutaron los ingleses por el solo mérito de ser muchos los que decidieron unir sus destinos al de esta joven y aún no formalizada nación.

Por otra parte, la presencia de esta numerosa colectividad trajo “la moda” de estudiar el idioma inglés, ya que como casi todos sus integrantes se dedicaban al comercio, muchos jóvenes comenzaron a estudiar inglés para mejorar sus posibilidades de participar en sus negocios o para obtener trabajo en sus empresas.

No fue el caso de Manuel Belgrano que había aprendido ese idioma mientras estuvo en Inglaterra, ni de Miguel José Sabelio de Riglos Lasala que se educó en Gran Bretaña, ni de Manuel de Sarratea cuyos cargos diplomáticos en Rio de Janeiro, Madrid y Londres le permitieron aprender ese idioma.

Fuentes: “Británicos en la sociedad de Buenos Aires”. Roberto Dante Flores, Buenos Aires, 2011; “Buenos Aires visto por viajeros ingleses”. John Parish Robertson, William Parish Robertson, John Miller ,Emery Essex Vidal y otros, Ed. Emecé, Buenos Aires, 1945; “Buenos Aires y el interior”. Observaciones reunidas durante una larga residencia, 1806-1807. Alexander Guillespie, Ed. A.Z., Buenos Aires, 1994; “Buenos Aires. Desde su fundación hasta nuestros días. Siglos XVIII y XIX”. Manuel Bilbao, Ed. Imprenta Alsina, Buenos Aires, 1902; “Buenos Aires. Su gente (1800-1830)”. César García Belsunce, Ed. Compañía Impresora Argentina, Buenos Aires, 1976; “Buenos Aires, historia de cuatro siglos”, José Luis Romero y Luis Alberto Romero, Editorial Abril, Buenos Aires, 1983; „Buenos Aires, cuatro siglos”. Ricardo Luis Molinari, Ed. TEA, Buenos Aires, 1983; “Buenos Aires, desde setenta años atrás”. José Antonio Wilde, Ed. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires, 1881; “Buenos Aires. Desde su fundación hasta nuestros días. Siglos XVIII y XIX”. Manuel Bilbao, Ed. Imprenta Alsina, Buenos Aires 1902

Buena informacion bien organziada gracias por el deber