El arcón de la historia Argentina > Crónicas > EL TEATRO EN LA ARGENTINA. SUS ORÍGENES

EL TEATRO EN LA ARGENTINA. SUS ORÍGENES

Se desconoce cuándo empezó la actividad teatral en el Río de la Plata, aunque se presume, que las manifestaciones teatrales, pudieron haber encontrado un ambiente muy propicio en el “Colegio Máximo”, que los jesuitas habían fundado en 1610, cuando ya, en 1613 se autorizó el ingreso de laicos y aborígenes, muy afectos estos últimos a esa actividad.

Parece ser que las representaciones teatrales se fueron sucediendo con mucha frecuencia y por eso, “complicando demasiado” las actividades curriculares, porque en 1713 el Padre General de la Compañía de Jesús, prohibió las representaciones escénicas, en razón del tiempo que los alumnos perdían en ensayos y exhibiciones.

En 1721, los estudiantes del Colegio Máximo representaron, según se decía en los volantes que informaron de su realización “el elegante y conmovedor drama intitulado «Judith”, función que tuvo tanto éxito, que los espectadores solicitaron su repetición para el día siguiente, en el cual la pieza “fue celebrada aún con mayor aplauso”, según las crónicas.

Y ya nada detendrá el desarrollo de la actividad teatral en estas tierras, impulsando dos tipos de teatro hasta fines del siglo XVIII: uno, exclusivamente religioso y otro, netamente profano, como lo exponen los ejemplos dados. El 11 de diciembre de 1723, el Cabildo de Buenos Aires, ordenó pagar a José de Orellano lo que se le adeudaba “por los gastos de las comedias que se hicieron en esta ciudad, al celebrarse la noticia de los desposorios de nuestros príncipes”.

Los primeros teatros en Buenos Aires

Sin que hasta hoy hayamos podido verificar la exactitud de la información, estudios realizados por Enrique García Velloso y Alfredo Taullard, les permitieron afirmar que alrededor de 1747 o poco después, el correntino Eusebio Maciel instaló un teatrito que tuvo efímera vida, en el cual se representaron obras clásicas españolas y otras que él mismo escribía. El elenco estaba compuesto por actores en desgracia que un día, el empresario había encontrado acampando junto a un arroyo, viviendo precariamente.

El 22 de setiembre de 1755, el empresario italiano DOMINGO SACCOMANO pidió permiso al Cabildo para instalar un tablado con el fin de ofrecer un espectáculo teatral y este fue el primer antecedente de un espectáculo artístico organizado en las tierras del Río de la Plata, pero poco después, el Ayuntamiento negó un permiso para representar comedias en forma continuada.

Recién al año siguiente se autorizó a Pedro de Aguiar, de oficio zapatero, la instalación de un Coliseo, que se llamó «Teatro de la Comedia». Se inauguró en 1757, por lo que debería ser considerado como el primer teatro oficialmente autorizado que funcionó en Buenos Aires.

El director del mismo fue el actor Domingo Sacomano, que actuó también en Chile y Perú, aunque no desempeñó tal cargo durante toda la existencia del teatro, porque posteriormente fue substituido por José Antonio de Prada. Merece ser destacado el hecho de que, en este local, por primera vez se presentó en Buenos Aires un espectáculo con marionetas.

Cronológicamente, debemos aquí incluir otro dato brindado en el informe de Velloso y Taullard, asegurando que poco antes de 1758, funcionaba en Buenos Aires un Coliseo llamado «El Corral Porteño», donde actuaba una compañía que estaba compuesta por una actriz, tres niños y ocho actores. Dos de éstos, Eusebio Serrezuela y Mateo Casas, eran los de mayor experiencia pues ya habían actuado en el Teatro Príncipe de Madrid.

El Coliseo de Aguiar se cerró posiblemente en 1759, pues ese año dos músicos solicitaron permiso para continuar explotándolo, debido al “sentimiento que había ocasionado en el público su suspensión”. Los peticionantes—el compositor Bartolomé Maza y el Maestro de Capilla de la Catedral Francisco Vandermer— obtuvieron la concesión, pero no consta que llegasen a hacer uso de ella.

Primer teatro estable (1783)

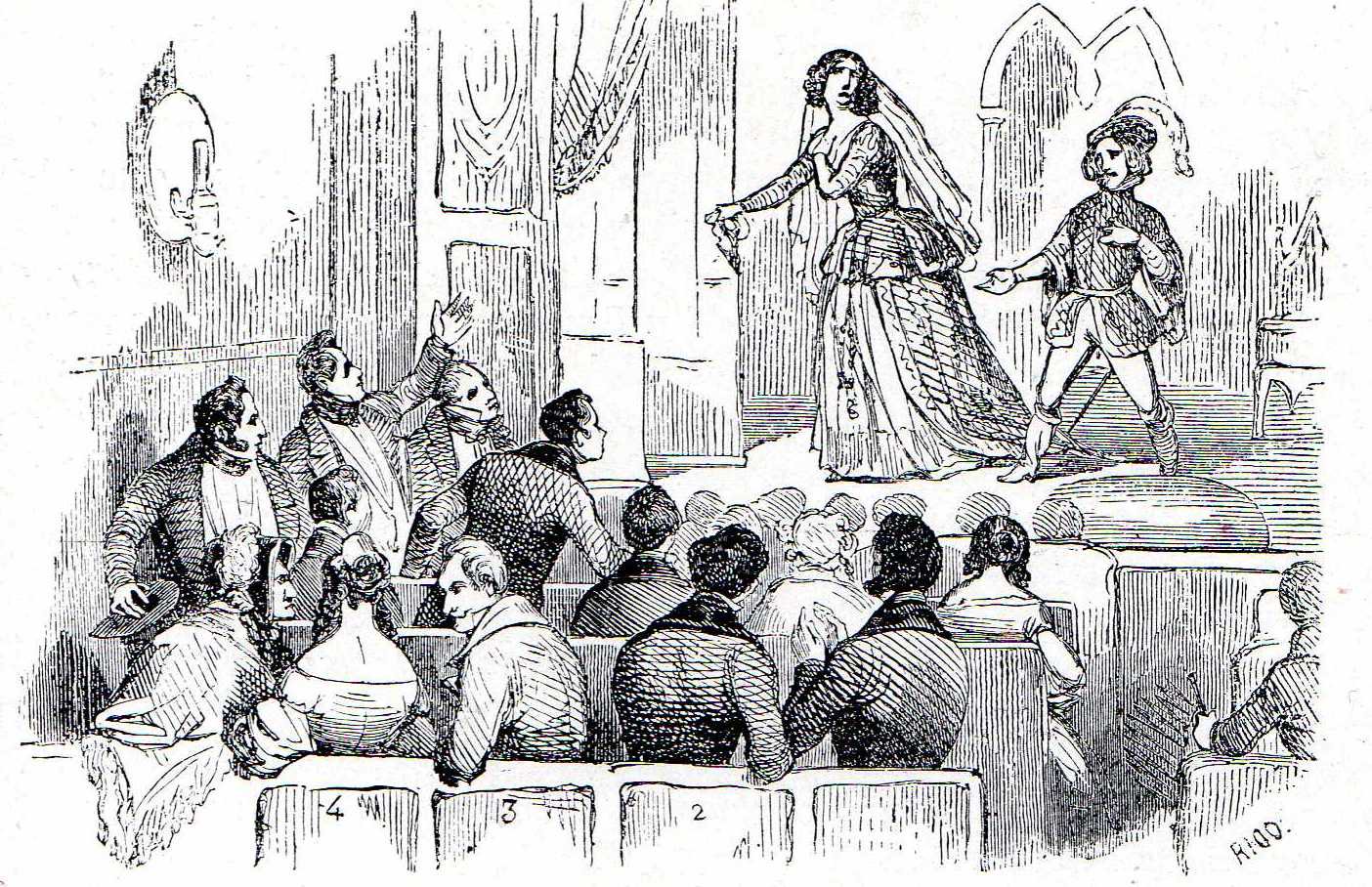

Cronológicamente corresponde ahora referirnos al primer teatro estable que se instaló en Buenos Aires y el más famoso de esa época. Se llamaba Casa de Comedias, pero la gente, aludiendo al lugar donde se hallaba, lo llamaba el “Teatro de la Ranchería» (imagen).

Fue inaugurado el 30 de noviembre de 1783 y funcionaba donde luego se instaló la Plazoleta de Mercado Viejo (actuales Alsina y Perú), algunos metros más hacia el costado noroeste del monumento al general Roca.

El éxito que habían tenido esas presentaciones del pasado virreinal, y algunas otras improvisadas funciones de teatro que se efectuaron en la primavera de 1782, indujo al Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo a consultar al Cabildo sobre la conveniencia de la instalación de un teatro estable en la ciudad, diciendo, refiriéndose al teatro: “no solo lo conceptúan muchos políticos como una de las mejores escuelas para las costumbres, para el idioma y para la urbanidad general, sino que es conveniente en esta ciudad que carece de diversiones públicas” (ver La Sociedad del Buen Gusto del Teatro).

Ampliamente conforme con la propuesta del virrey, el Cabildo la aprobó el 17 de setiembre de ese mismo año y la concesión para construírlo y explotarlo, le fue otorgada a Francisco Velarde, quien se comprometió a edificar un coliseo provisional, hasta tanto llegase del Rey autorización para erigir uno más sólido.

Eso nunca ocurrió y entonces, se habilitó como “Teatro La Ranchería”, un viejo galpón al que se le hicieron algunas mejoras, que finalmente fue el definitivo. El edificio medía 26 varas de frente por 55 de fondo, era de “maderas gruesas y sólidas” con techo de paja.y allí, el 23 de diciembre de 1783, se presentó allí JOSEFA OCAMPOS, la primera actriz criolla nacida en Buenos Aires que actuó ante el público de la ciudad.

El Teatro de «La Ranchería», tenía varias puertas laterales y una grande en el frente, abriéndose todas hacia afuera; la iluminación de la sala se efectuaba con velas de sebo, que estaban distribuidas en torno del local; además colgaban dos arañas del techo, existiendo brazos con diez velas cada uno a ambos lados del escenario, el cual a su vez, tenía candilejas.

«La Ranchería» poseía 376 prendas de vestir, 77 bastidores, 13 bambalinas, 10 telones, más de mil piezas teatrales, entre las que se contaban dos tomos de Calderón, ocho tomos de varias comedias, 380 comedias sueltas, 123 sainetes, 55 tonadillas generales, 47 tonadillas a dúo, 99 tonadillas a solo, 12 dramas, 14 sinfonías, una zarzuela, etc.

Juan María Gutiérrez, en la “Revista de Buenos Aires” , Tomo 7, dice: “La Casa de Comedias» se construyó bajo un humildísimo techo de paja en La Ranchería (…), el terreno pertenecía primitivamente a los padres de la Compañía de Jesús era lugar de depósito de los frutos y productos de sus misiones”.

Desde ese principio bastante humilde y cuestionada, la sala, poco a poco se fue transformando en el centro de la actividad lírica y teatral de la ciudad, gracias a la buena elección de obras y autores de la lírica y el teatro clásico español.

Las obras que se representaron en este teatro fueron las clásicas españolas. De las escritas aquí, sólo hay noticia de la titulada “El amor de la estanciera”, atribuida a Juan Baltasar Maciel, y del “Siripo”, de Manuel de Lavardén, que se representó en el carnaval de 1789, acompañada, posiblemente, de la loa “La inclusa”, del mismo autor.

La pieza de Lavardén «Siripo», fue la primera obra teatral con un tema no religioso que se representó en el Río de la Plata y aunque se afirma que la obra se perdió en el incendio que destruyó a «La Ranchería», lo cierto es que años después de la primera representación, sea en su texto original o en refundiciones del propio autor o de otros, fue representado varias veces antes de la revolución de 1810 y, después, hasta la época de JUAN MANUEL DE ROSAS.

En las representaciones teatrales iniciales, los papeles de damas eran protagonizados por hombres, ya que de acuerdo a las leyes y prejuicios de la época, los actores profesionales eran considerados «infames» por la sociedad y especialmente las mujeres que se exhibían en lugares públicos, junto a hombres.

Sin embargo, la presencia de la mujer era también una fuerte atracción para el público, por lo que el empresario LLORENTE decidió contratar a JOSEFA SAMALLOA, una actriz de la ciudad de Potosí.

Pero la SAMALLOA no le gustó al público de Buenos Aires y fue despedida. En su lugar se contrató a la joven actriz JOSEFA OCAMPOS, nacida en Buenos Aires en 1765.

JOSEFA se había casado con ÁNGEL MARTÍNEZ, el tercer galán de la Compañía y subió por primera vez al escenario, pocas semanas después de la inauguración del Teatro y según las crónicas, la actriz se ganó rápidamente el corazón de los porteños gracias a su belleza y talento.

Entre muchos otros papeles representó el de Lucía Miranda, la heroína legendaria que rechazó el amor del cacique Siripo y muere trágicamente.

JOSEFA pasó a ser imprescindible para el público y su sueldo de primera dama duplicaba en 1790 a casi todos los miembros del equipo. Sin embargo, en 1792 ella y su marido se separaron del elenco por desacuerdos económicos con la empresa.

La actriz, que también actuó bajo el seudónimo de PEPA SALINAS, se presentó luego en Montevideo y en Chile y su trabajo contribuyó a despejar los prejuicios que existían contra los actores y abrió las puertas a las mujeres, en el mundo del espectáculo.

Francisco Velarde fue el primero y último empresario de «La Ranchería», aunque durante su existencia este teatro tuvo una compleja lista de asentistas, entre los que se contó nada menos que al Virrey Loreto, quien se vio, a raíz de este asunto, envuelto en un resonante pleito, que puso de manifiesto la democracia del gobierno español.

El Teatro de «La Ranchería» permaneció hasta 1792, cuando un incendio lo destruyó por completo. Juan María Gutiérrez, dice que “se incendió en la noche del 16 de agosto de 1792, con uno de los cohetes disparados desde el atrio de la iglesia de San Juan Bautista del convento de Capuchinas, cuya colocación se celebraba. Algunos comentarios piadosos debieron hacer las madres y sus capellanes sobre aquel fuego del Cielo que reducía a cenizas la casa del error y de los placeres mundanos”.

Lo cierto es que nunca se supo bien si fue un accidente o un atentado. Es de destacar que la jerarquía católica no veía con mucha simpatía la presencia del teatro, por considerarlo pecaminoso, ni compartía la política progresista del virrey Vértiz quien, además, había introducido la imprenta en la ciudad.

Otros viejos Teatros

Luego, otros teatros comenzaron a satisfacer las necesidades de un público cada vez más demandante. y así abrió sus puertas el “Teatro Coliseo”, primer nombre que se le dio al primitivo Teatro Colón y el «Teatro Argentino”, que también fue conocido como “Casa de Comedias” o “Teatro Franco Argentino”, construido sobre el ángulo noreste de Cangallo y Reconquista.

Este Teatro se mantuvo hasta 1873, fecha en que Melchor Rams compró la propiedad y la demolió, para edificar un Pasaje, que como recuerdo y homenaje, lo llamó “Pasaje del Teatro Argentino”. El “Teatro de la Alegría”, que se inauguró el 23 de mayo de 1870 y se encontraba en la calle Chacabuco 151 de la actual numeración.

Ese mismo solar, lo ocupó más tarde y hasta su desaparición, la popular revista «Caras y Caretas». El “Teatro de la Victoria”, que se encontraba en la entonces llamada calle Victoria, entre las de Tacuarí y Buen Orden (hoy Bernardo de Irigoyen) y su numeración actual sería 954. Fue inaugurado el 25 de Mayo de 1838. No debe confundirse con el otro “Teatro Victoria” que estaba en esa misma calle, esquina sudeste de San José, que fue construido por el escritor y periodista Emilio Onrubia y que abrió sus puertas como “Teatro Onrubia», cambió de nombre luego y pasó a llamarse “Teatro Victoria”, para terminar llamándose “Maravillas”, hasta su demolición (ver Edificios memorables que ya no están).

Fuentes: “La cultura en Buenos Aires hasta 1810”. Luis Trenti Rocamora, Ed. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1948; “Teatro, circo, arte lírico”. Publicado en “Historia de la Argentina” por el Diario Crónica, Ed. Hispamérca, Buenos Aires, 1980; “Buenos Aires, historia de cuatro siglos”, José Luis Romero y Luis Alberto Romero, Editorial Abril, Buenos Aires, 1983; «Los teatros en el Buenos Aires del siglo XVIII». José Torre Revello, Ed. Comisión Nacional de Cultura, Buenos Aires, 1845; “Buenos Aires, cuatro siglos”. Ricardo Luis Molinari, Ed. TEA, Buenos Aires, 1983; “Historia de la cultura argentina”. José C. Ibañez, Ed. Troquel, Buenos Aires, 1969; “Crónica Argentina”, Tomo I, Ed. Codex, Buenos Aires, 1979; “El teatro en la historia argentina desde el descubrimiento de América hasta 1930”. Adolfo Casablanca, Ed. Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1994; “Historia del Teatro en Buenos Aires”. Mariano G. Bosch, Buenos Aires, 1940.